すべての記事

-

『APUインターン生が見た別府』楽しい時間はあっという間!

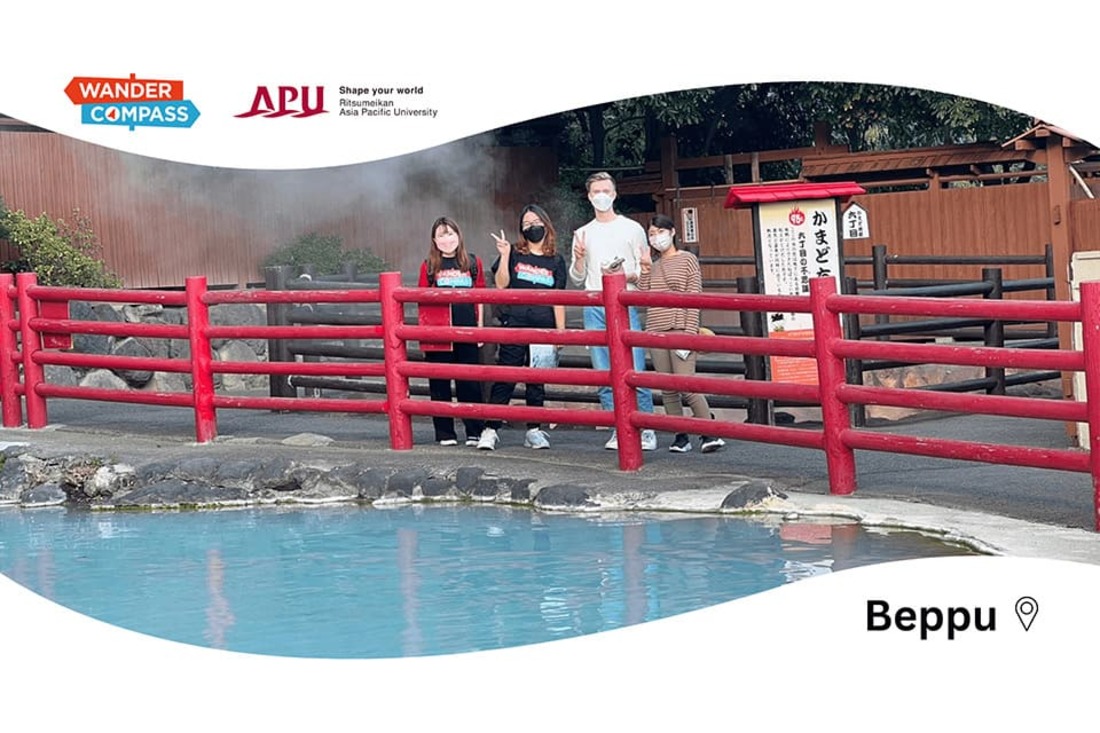

B-biz LINKのインターンシップ、そして、別府駅の観光案内所「ワンダーコンパス別府」で働いた経験についての2022年11月から2023年2月にかけてのハイライトを紹介します。

観る -

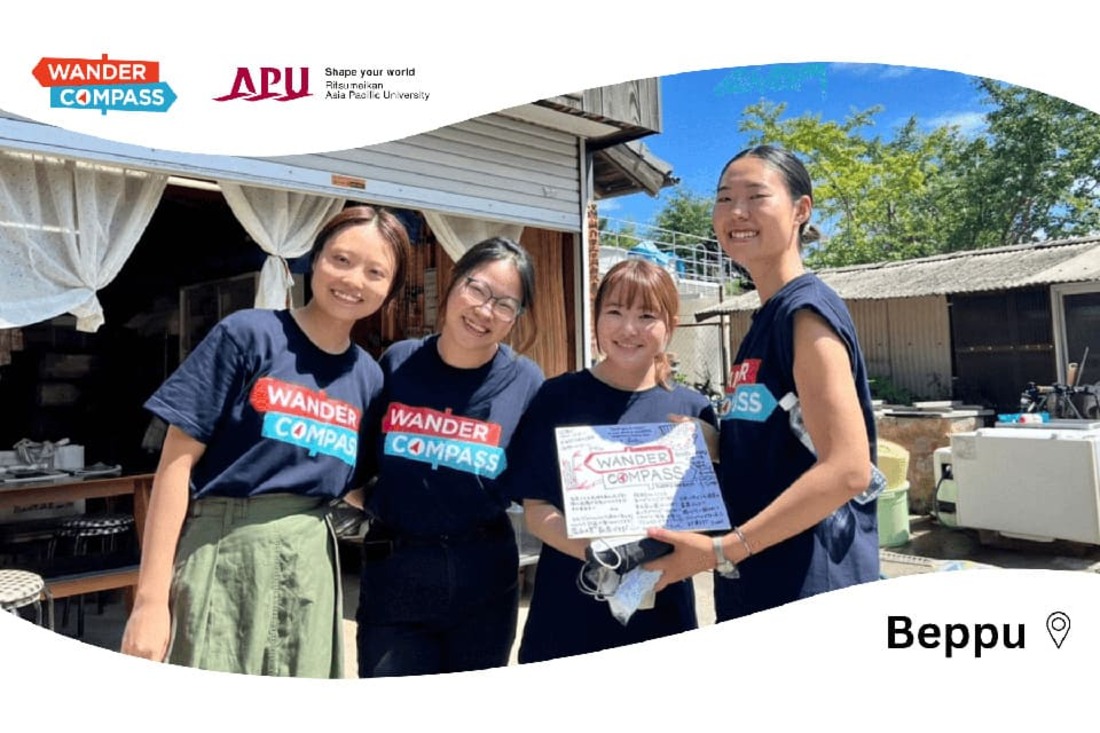

『APUインターン生が見た別府』人との関わりによって心豊かに

これまで「別府の人」を紹介してきましたが、今回は「人」との関わりを通して気付いたことや、学んだことについて纏めています。

観る -

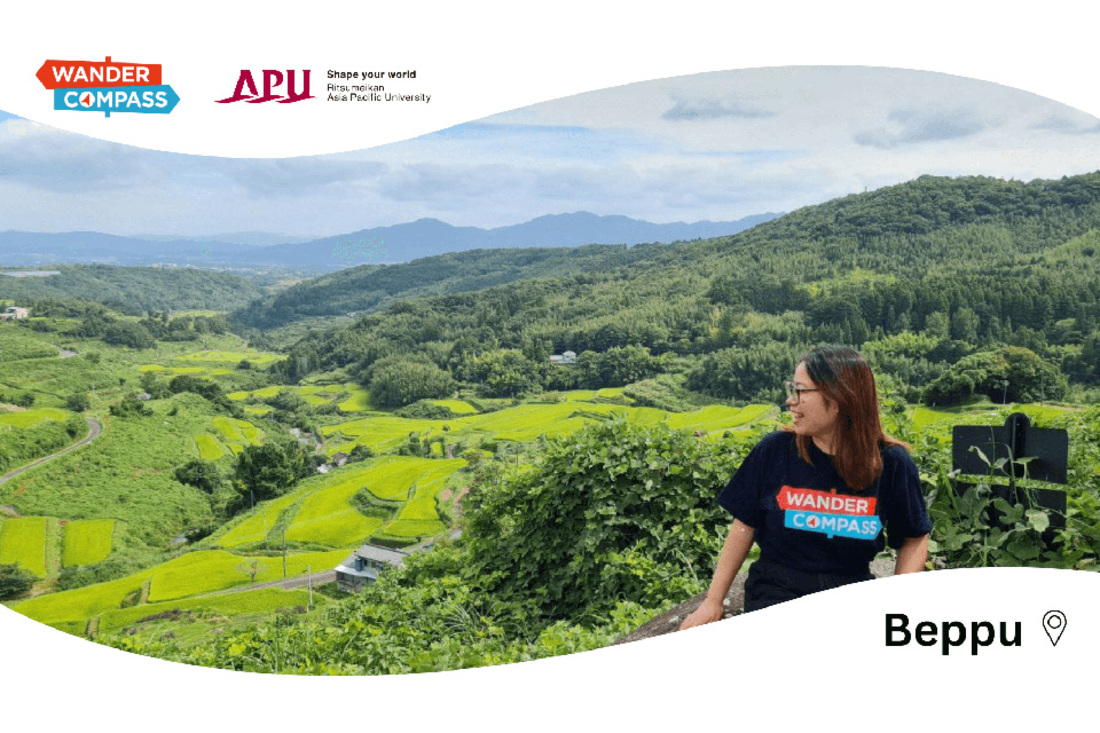

『APUインターン生が見た別府』だいすきな別府の様々な楽しみ方

インターンシップを行うなかで感じた別府市の良さや、皆さんにおすすめしたい別府市内のモデルルートについて学びを添えて紹介します!

観る -

『APUインターン生が見た別府』最高な別府〜秋の肌寒い日に心も身体も温まる〜

今月は、別府に来る旅行者のための、オリジナルのモデルルート(旅程)を考え、作成しました。

観る -

『APUインターン生が見た別府』素敵な出会い

今回は私が初めて体験した訪日観光客向けのガイドルートの作成とガイド体験についての共有をします。

観る -

『APUインターン生が見た別府』優しさは万国共通

前回は別府の魅力として「人」をテーマに記事を書きました。今回のメインテーマも「人」。やはり別府の人は最高です!

観る -

『APUインターン生が見た別府』BEPPU: Beauty(美しさ), Experience(体験), People(人), Panorama(景色), Uniqueness(個性)

インターネットの検索エンジンで「別府」と入力すると、最初に「温泉」が出てきますよね。「別府にはそれしかないの?」と思われるかもしれませんが、それだけではないんです!

観る -

『APUインターン生が見た別府』インターンを通して見つけた別府の魅力

別府駅東口にある観光案内所「Wander Compass Beppu」で観光客の方と交流したり、別府市内の観光地を訪れたりして得た、素晴らしい経験や学びを皆さんに共有したいと思います。

観る -

『APUインターン生が見た別府』別府の魅力“人”

Wander Compass Beppuでの仕事や街歩きの中で出会った方々について紹介します。

観る -

別府八湯の女神

八つのおんせんたまごを探せ!Full version

観る -

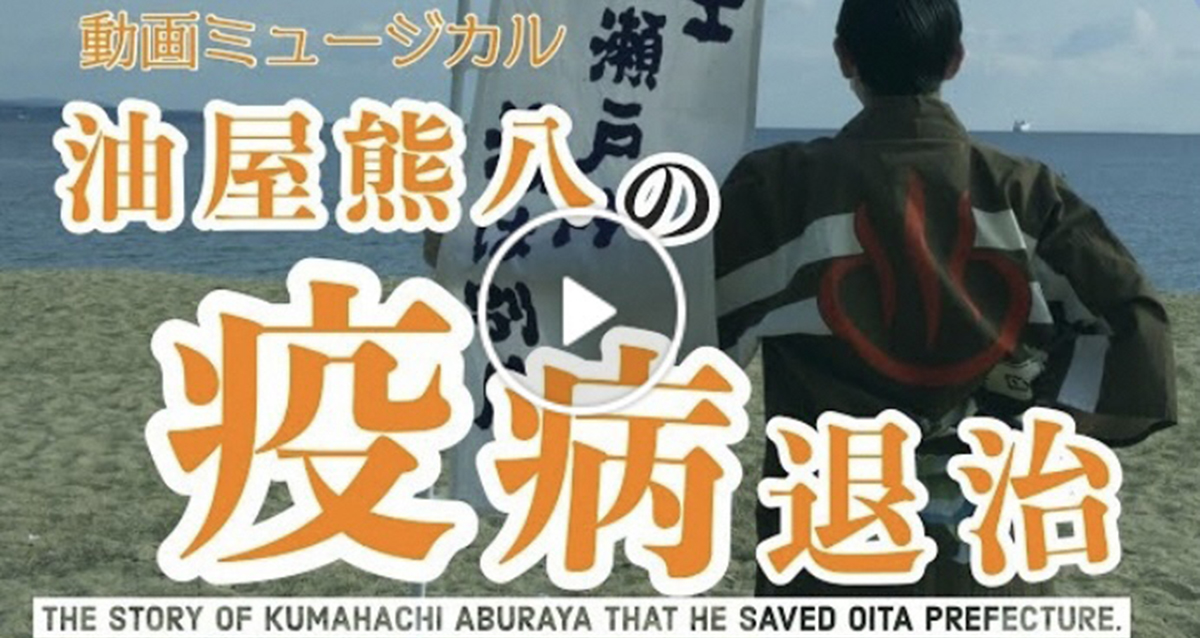

油屋熊八の疫病退治

こんな時だからこそ笑いとエンターテイメント!見えない敵に大分県一致団結立ち向かえ!

観る -

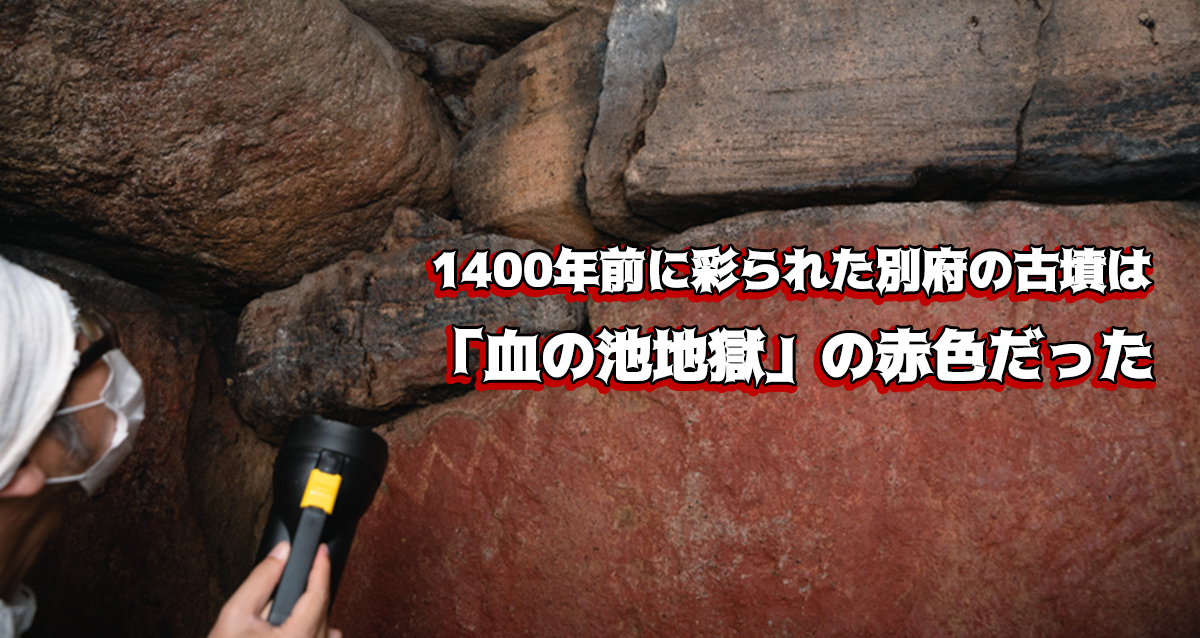

1400年前に彩られた別府の古墳は「血の池地獄」の赤色だった

別府の古墳は、血の池地獄の泥で赤く塗られている そんな話をご存知だろうか? 6世紀後半から7世紀初頭(今から1400年以上前)には、地獄の泥が塗料として利用されていたというのだ。 別府の知られざる古代ロマンを紐解いてみよう。

観る -

ツーリズム別府大使・脇あかりさんは正に…別府観光の“女神”!!

2018年3月、別府に女神が降臨!

遊ぶ

なんと、伝説のアイドルグループ・東京パフォーマンスドールの脇あかりさんが「ツーリズム別府大使」に任命されたのだ。やったーーーーーー! -

可愛い過ぎる留学生ティエンちゃんの別府インスタ旅 “Tien’s Instagram Adventure in Beppu ? Story of a Charming Exchange Student”

Mẫn Tiên’s Instagram Adventure in Beppu –

Story of a Charming Exchange Student” -

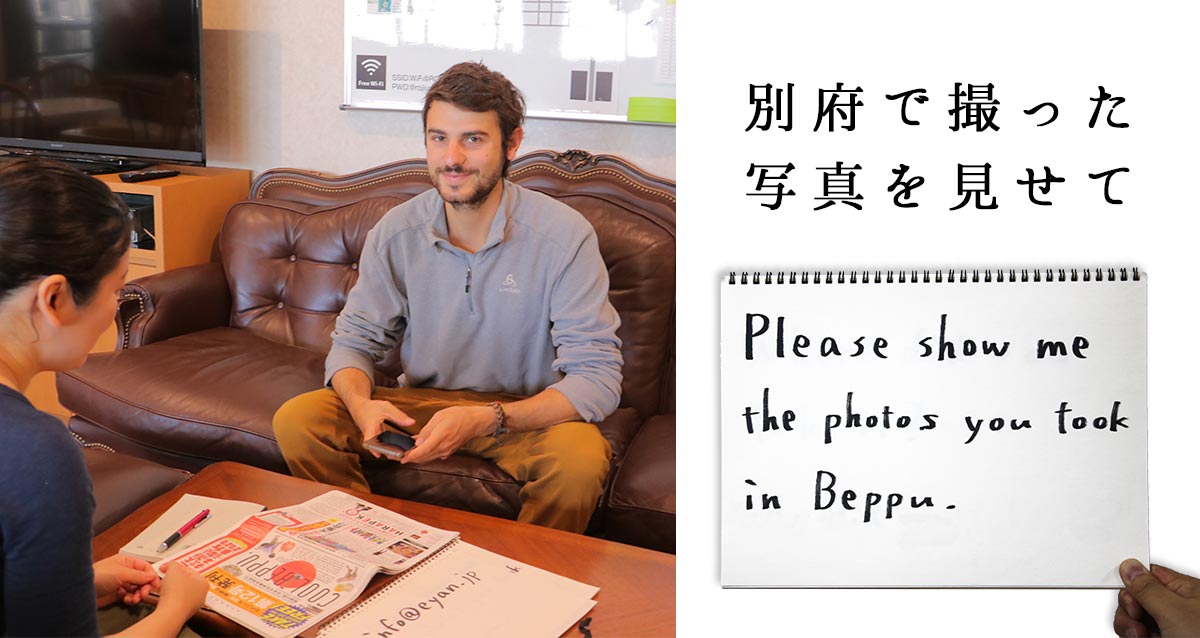

別府で撮った写真を見せて

あなたが別府で撮った写真を見せてください―。旅先では誰もが、興味を持った物事にカメラを向けるもの。外国人観光客が撮った写真には、私たちが気付かない別府の良さが表れているのではないか。ゲストハウス路地裏で3カ国・地域の5人にインタビューし、スマホで撮影した写真を見せてもらった。

観る -

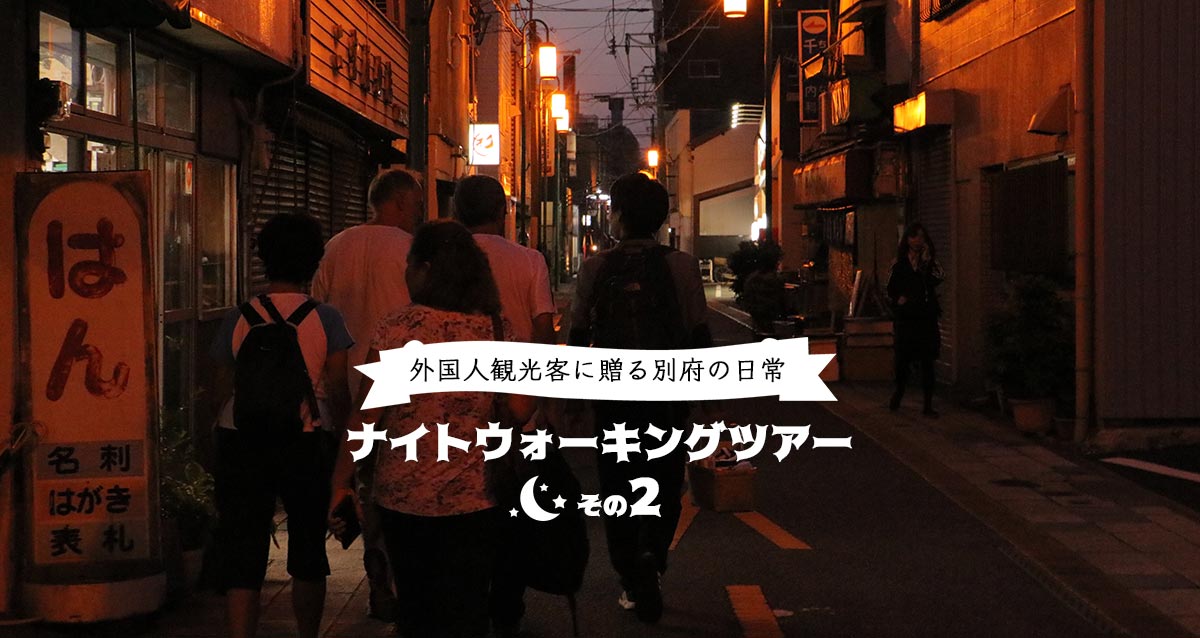

外国人観光客に贈る別府の日常 ナイトウォーキングツアー②

別府のローカルな魅力を堪能するナイトツアーの模様をお届けする2回目。別府の夜はここから!

遊ぶ -

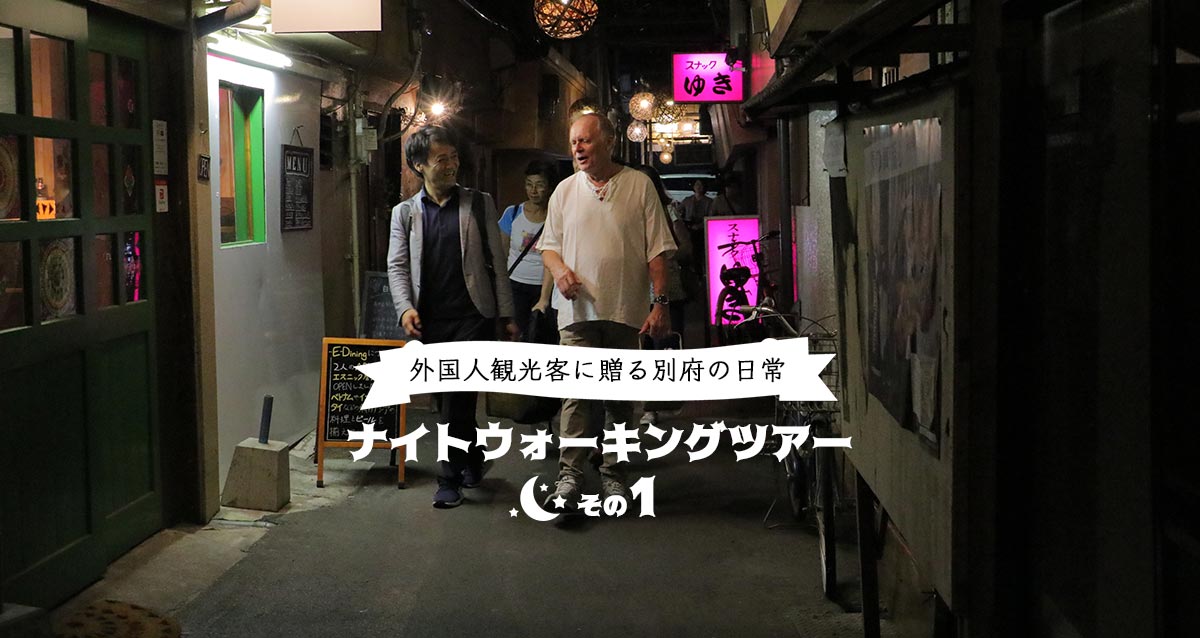

外国人観光客に贈る別府の日常 ナイトウォーキングツアー①

JR別府駅に2019年4月、外国人観光客向けのサービスに特化した新しい観光案内所「Wander Compass(ワンダーコンパス)」がオープンした。観光案内に加え、旅の相談やユニークな提案、同行ガイドサービスの提供など、これまでにないサービスで観光客を湯の町・別府へといざなう。

遊ぶ

今回は、ワンダーコンパスで紹介するツアーコースの中から、別府のローカルな魅力を堪能するナイトツアーに同行した。 -

水着やタトゥーフレンドリーいろんな温泉を楽しもう!②

山は富士、海は瀬戸内、湯は別府。キャッチフレーズが表す通り、別府は日本でも有数の温泉地。多種多様な温泉が観光客を待っている。水着を着て入る温泉や、別府には入れ墨がある人の入浴を許可する温泉も100近くある。別府に来たからには、ぜひ温泉を楽しんで!

温泉 -

水着やタトゥーフレンドリーいろんな温泉を楽しもう!①

山は富士、海は瀬戸内、湯は別府。キャッチフレーズが表す通り、別府は日本でも有数の温泉地。多種多様な温泉が観光客を待っている。水着を着て入る温泉や、別府には入れ墨がある人の入浴を許可する温泉も100近くある。別府に来たからには、ぜひ温泉を楽しんで!

温泉 -

インド人来別!!別府カレー巡礼

JAL×温泉ハイスタンダード 極楽地獄別府インド人来別!! 別府カレー巡礼

食べる -

女子のべっぷ免疫力UPツアー

女子のべっぷ免疫力UPツアー

-

「今こそ」温泉に浸かって免疫力を高めよう?

「今こそ」温泉に浸かって免疫力を高めよう‼

温泉 -

『弓ヶ浜温泉』温泉コラム 3

『弓ヶ浜温泉』 温泉コラム 3

温泉 -

『浜田温泉』・『日の出温泉』温泉コラム 2

『浜田温泉』・『日の出温泉』温泉コラム 2

温泉

- 1

- 2